陈琪 聂正楠:中国参与全球人工智能治理的挑战、理念与路径

陈琪

清华大学国际关系学系教授、中美关系研究中心主任、战略与安全研究中心副主任

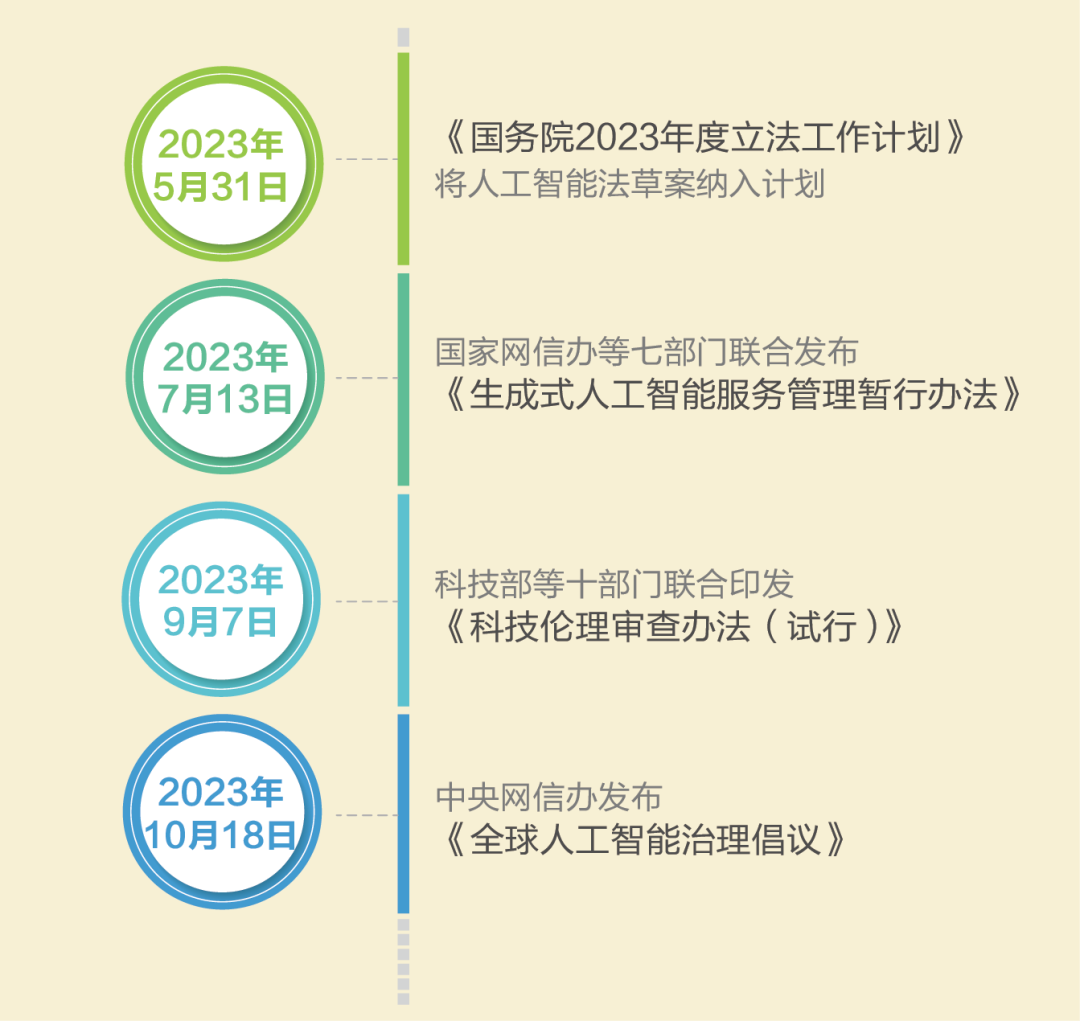

近年来,以人工智能为代表的新一代信息技术正在成为未来世界的技术支撑与发展动能。世界主要国家、国际组织等都在密切关注人工智能治理问题,纷纷提出建议、原则和框架。2023年,中国集中发布若干涉及人工智能的重要文件:5月31日,《国务院2023年度立法工作计划》将人工智能法草案纳入计划;7月13日,国家网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》);9月7日,科技部等十部门联合印发《科技伦理审查办法(试行)》;10月18日,中央网信办发布《全球人工智能治理倡议》(以下简称《倡议》)······2023年11月初,中国参与首届全球人工智能安全峰会,并签署首个全球性人工智能风险监管声明《布莱切利宣言》。中国积极参与全球人工智能治理的系列行动,体现了独具特色的全球人工智能治理理念,为国际社会贡献了中国智慧。

2023年,中国集中发布若干涉及人工智能的重要文件。

全球人工智能治理的挑战

随着人工智能技术的快速发展,国际社会对人工智能技术治理的关注度持续上升。斯坦福大学《2023年人工智能指数报告》对2016年至2022年127个国家的立法机构通过的包含“人工智能”一词的法律统计发现,2016年以来总共通过了123项人工智能相关法案,其中31个国家至少通过了一项人工智能相关法案,全球各地区立法程序提及人工智能次数也增加了近6.5倍。这些法案不仅关注人工智能对国土安全、政府事务、军事应用等传统安全领域的冲击,还集中探讨了其对社会公平、能源与环境以及教育与就业的挑战。尽管国际社会愈发关注人工智能风险及其治理路径,但是这项新兴治理议题依然面临一些挑战。

第一,全球人工智能治理道路的碎片化。

近年来,反全球化与泛安全化成为国际社会的主要趋势,全球治理正面临区域化困境。西方国家普遍以“意识形态与价值观”为基础,打造“高围墙”、建立“小圈子”,将人工智能治理道路引向分散化与碎片化方向。发展中国家力量相对分散,整体缺乏积极性与协同性。作为非西方国家和发展中国家的代表,中国是为数不多在人工智能国际规则领域积极发声的国家。中国不仅积极参与联合国在人工智能国际规则领域的工作,还在二十国集团(G20)、金砖国家和上海合作组织等国际组织中积极推动和加强人工智能国际规则方面的合作。

第二,全球人工智能治理的标准缺乏共识。

在过去几年里,全球多个经济体和国际组织积极探索人工智能监管之路,加强人工智能的安全监管。然而,各国对风险与安全的界定标准差异显著。例如,欧盟根据人工智能对社会造成危害的能力,将人工智能可能造成的风险划分为不可接受的风险、高风险、最小风险和特定透明度风险四大类;美国则要求公司在开发对国家安全、经济安全、公共卫生安全构成严重风险的模型时,必须向政府提交网络安全“红队测试”,以确保人工智能系统的安全可靠;中国主张采取“分类分级”监管模式,实施包容审慎和分类分级的监管措施。对于具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务,要求按照国家有关规定开展安全评估,并履行算法备案和变更、注销备案手续,相关服务者在申报评估和备案时,需要提供安全管理机构设置情况、数据安全保护的管理和技术措施、数据安全监测及应急处置机制等安全相关文档。

第三,人工智能治理面临创新与监管的平衡困境。

人工智能的发展尤其是生成式人工智能的高速进步,在吸引国际资本市场青睐的同时,其可能引发的安全风险和社会问题也备受国际社会关注。国际社会关于智能化社会的想象,要求各国政府一方面需避免人工智能发展对社会造成伤害,另一方面需激励本国科学研究和私营部门的创新,以促进人工智能增加社会福祉,并保证本国人工智能领域的国际竞争力。欧盟侧重“风险管控”政策,从2018年5月生效的《通用数据保护条例》(GDPR)到2020年发布的《人工智能白皮书》,再到2021年提出的《人工智能法案》授权草案,欧盟长期走在人工智能法律监管的前列。美国也采取“监管优先”政策,2023年10月30日签署《关于安全、可靠、可信地开发和使用人工智能的行政命令》(以下简称“行政命令”)提出了八项指导原则,包括安全地使用人工智能、促进创新和竞争、支持美国工人、促进社会公平、保护人工智能产品的消费者权益等方面。整体而言,该行政命令对人工智能领域监管力度较大、覆盖面广,出台多项对企业有实际约束力的举措,体现出美国对人工智能监管与治理的高度重视。

······

- 上一篇:打开互联网赋能产业新空间

- 下一篇:人民日报评论点赞湖北:让科研与应用“一键相连”