田丽:智能时代的媒介素养提升策略

田丽

北京大学新闻与传播学院党委书记、新媒体研究院副院长

当前,生成式人工智能呈现爆发式增长,截至2024年6月,我国生成式人工智能产品用户规模达2.3亿人。智能技术正在重构传播体系的技术架构,形成由数据采集处理、内容生产、智能分发、交互体验和系统支撑构成的五大技术模块。如物联网与行为追踪技术构建起立体化用户画像,自然语言处理与计算机视觉推动内容自动化生产,智能算法持续优化分发路径,虚拟现实和增强现实技术拓展沉浸式体验,5G与边缘计算实现毫秒级信息传输,区块链技术为内容确权······技术革新使传播主体从专业媒体转向人机协同,内容形态从图文扩展至多模态,传播生态发生深刻变革。

随之而来的是日益严峻的认知困境。算法塑造的“数字分身”割裂了虚拟与现实身份,削弱个体的自我认同,信息过载与推荐机制叠加引发认知超载,削弱信息筛选与批判思维能力,导致注意力碎片化与深度思考退化。此外,行为失控问题加剧,网络欺凌、网络成瘾等线上行为逐渐侵蚀现实生活。媒介素养是抵御媒介异化效果的重要工具,亟需构建适配智能时代的媒介素养框架,进一步探索媒介素养提升策略。

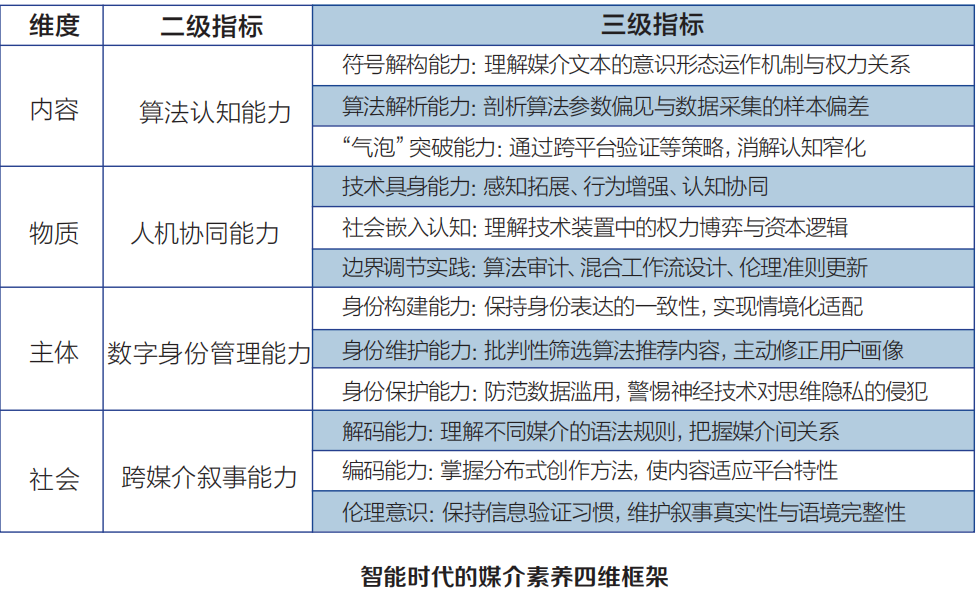

智能时代的媒介素养四维框架

媒介素养是个体在媒介化社会中获取、理解、分析、评估、创造与传播信息的能力,体现为对媒介内容、技术机制及其社会影响的批判认知与主动驾驭。随着技术不断演进,媒介素养的内涵不断拓展,从工业社会的读写能力,到大众传播时代的批判性识读,再到互联网时代的“媒介与信息素养”理念,逐步融入技术介入与伦理判断。智能时代的媒介素养面临向更高维度演化的挑战,需培养涵盖算法认知、人机协同、数字身份管理、跨媒介叙事的能力体系,构建媒介素养四维框架。

第一,内容性维度:算法认知能力。该维度旨在破解推荐机制带来的认知封闭,培养个体理解算法逻辑、识别偏见与维护认知自主的能力。具体包括:符号解构能力,识别媒介信息中的意识形态与话语权力;算法解析能力,理解模型如何因数据偏差生成结果;“气泡”突破能力,通过跨平台验证等策略打破“信息茧房”。

第二,物质性维度:人机协同能力。媒介不再是单一工具,而是与感知系统深度融合的具身技术,促使人类行动、感知、认知协同升级。同时,需要认识到技术标准制定中的权力博弈与资本逻辑,避免技术中立幻象。应通过边界调节机制平衡技术效率与伦理底线,构建包括工具运用、协作创新、价值把控与范式更新在内的复合型创造力。

第三,主体性维度:数字身份管理能力。智能媒介重塑了个体的身份认知与存在形态,算法画像、行为追踪与虚拟形象构成新的“数字人格”。脑机接口等神经技术的发展引发对思维隐私与认知干预的深层忧虑。面对算法操控与神经干预的双重挑战,数字身份管理能力成为关键素养,涵盖身份构建、身份维护与身份保护等三方面,即在多平台保持表达一致与适配,主动修正画像偏差,防范隐私泄露与认知干预,确保主体性不被技术异化。

第四,社会性维度:跨媒介叙事能力。面对碎片化传播、多模态融合和人机共创的媒介生态,个体需要具备三项关键能力,即解码能力,理解不同媒介语法与叙事逻辑;编码能力,掌握平台协同的分布式创作方法;伦理意识,在传播中验证并保持真实性与语境完整,抵御虚假信息干扰。该能力有助于个体在传播碎片中重建完整叙事,并推动社会共识的有效生成。

这套能力体系不仅涵盖了技术理解与应用、信息批判性思考与评估、身份管理与保护等关键能力,还强调了跨媒介整合与意义重构等认知能力。它为个体在智能时代有效应对信息过载、算法霸权、身份异化等挑战提供了全面的能力支撑。

智能时代提升媒介素养的路径

在教育层面,媒介素养常被视为辅助性内容,既缺少分层分类的课程体系,也缺乏具备跨学科能力的师资支撑。公众对媒介素养的认知偏向功利化、工具化,忽视其背后的信息结构与技术逻辑。与此同时,城乡差距与代际差异进一步加剧了媒介素养的结构性断裂,而平台层面存在的教育责任缺位、算法机制不透明、与教育系统协同不足等问题,更导致智能时代媒介素养建设难以形成制度化、可持续的推进机制。针对上述问题,提升智能时代媒介素养需要从多维度构建系统性策略。

第一,加强顶层设计,构建协同机制。

在智能时代,媒介素养不再是单一的教育问题,从意识形态安全到科技创新能力,从社会治理现代化到国际传播主动权,媒介素养已成为关乎国家综合国力、社会稳定与国际竞争力的战略支点。

具体而言,算法认知能力是意识形态安全的关键屏障,通过提升公众对信息分发机制与平台算法的理解,能增强对信息操控与认知干预的免疫力;人机协同能力代表在智能时代的技术适应力,推动全民具备人工智能协作与创新的能力,既能应对产业升级,也能提升科技自主水平与数字治理效能;数字身份管理能力直接关联社会稳定与治理,需通过健全数据主权与隐私保护制度,保障公民在数字空间的主体地位;跨媒介叙事能力则是提升国际传播力与文化软实力的重要手段,有助于在全球多模态舆论环境中构建可信可感的中国叙事。

为此,需从顶层设计将媒介素养系统性纳入政策框架,推动其与国家安全、文化传播、科技创新等协同发展。一是推进战略对接与制度考核,将媒介素养建设纳入意识形态安全指标体系,设立“信息理解与判断力” 考核指标,作为基层宣传、网络治理与教育成效的重要评估维度,推动其与文化软实力提升、社会治理现代化等工作深度融合,成为信息时代国家治理体系的重要组成部分;二是构建认知安全应急机制,在突发公共事件、舆情危机、恶意谣言等高风险场景中,联动主流媒体、互联网平台等形成多渠道联动、分级响应的舆论引导机制;三是建立跨部门协同联动治理机制,统筹政策制定、资源配置与执行监督,破解政策碎片化、资源分散、治理合力不足等结构性问题,形成上下联动、部门协同的系统性推进格局。

第二,缩小数字鸿沟,推行“洼地优先” 策略。

通过整合数字基础设施和智能技术,打破地理限制和信息孤岛,使欠发达地区接入高质量数字服务与算力资源,实现智能资源跨域配置。教育领域应践行“洼地优先”原则,优先支持农村与边远地区资源投入,通过专项资金强化信息化教学基础,防止数字贫困代际固化;优先培训欠发达地区的干部和技术人才,选派专家团队开展技术指导;针对新型农民、平台劳动者等群体提供分层递进的数字技能培训,兼顾基础操作与数字创业能力,助其积累持续发展的 “数字资本”。

同时,应推动平台企业履行社会责任,优化内容推荐机制,提升农村和中西部地区公共信息的可见度与可达性;部署低带宽适配算法与边缘计算基础设施,增强弱网区域的服务能力;借助语音交互、多模态引擎等技术缩小媒介素养差距,助力构建更包容、均衡的数字社会。

第三,完善教育支撑体系,推进本土化课程资源开发。

教育是提升媒介素养的基础载体,构建分层分类的教育体系与开发本土化课程资源是关键环节。应制定科学指导方针,推动教育内容按年龄、认知水平、地域差异合理划分,避免“一刀切”;加强资源倾斜,鼓励开发具有地方文化特色的本土化课程,提升教育的公平性与多样性。应建立覆盖全生命周期的媒介素养教育体系,强化职业教育和干部培训,将媒介素养融入职场技能与治理能力提升,保障各类人群持续适应智能环境。

学校教育应构建分层递进的课程结构。基础教育聚焦数字安全、信息识别与媒介基础技能;高等教育强化跨学科融合、算法理解与批判性思维,结合实际案例提升实践与创新能力;课程设计需贴近学生生活经验,增强教学相关性与吸引力。此外,需加大高质量教材与数字资源投入,支持线上线下融合教学以满足多样化学习需求;应系统提升教师媒介技术、传播伦理与本土化课程开发能力,强化跨学科教学水平,并通过动态评估机制推动专业发展与教学创新。

第四,联动多元社会主体,发挥社会组织与平台合力作用。

在国家主导与教育支撑之外,多元社会主体的协同参与是形成媒介素养提升合力的重要保障。应充分发挥基层宣传文化阵地、传统媒体、新媒体、图书馆、文化馆及各类志愿组织的作用,构建切实可行、贴近群众的媒介素养实践场景。应整合红色文化、传统文化和地方文化特色资源,开发具有温度与本土化的教育内容,以“乡村主播”“银龄课堂”“家庭媒介对话日”等活动为载体,促进不同代际、城乡之间的理解与交流。

应加强对平台企业的引导,推动其在内容推荐、算法透明度等方面优化机制,尤其在未成年人聚集的平台上建立“教育优先模式”,强化内容审核与数据公开,减少算法诱导和“信息茧房”风险。平台还应与教育部门、科研机构共建权威内容库,提升教育资源科学性,并联合学校、社区、公益组织开展公益项目,构建平台、社会、用户良性互动的媒介生态。

第五,激发个体主动参与,实现从能力进阶到价值塑造的深层转型。

智能时代媒介素养的提升更需激发个体的主动参与意识,推动从技术能力向价值认知的深层转变。媒介素养教育应超越单纯的信息识别与批判,培养个体在媒介使用中的自我认知、自我调控与价值判断能力。

在认知层面,应引导个体理解媒介符号运作与算法机制,借助信息查证工具提升对信息来源与传播路径的判断力,通过跨平台验证等对信息进行多渠道核实,避免单一信息源造成的认知窄化,帮助个体获取更全面、多元的信息,从而实现更主动的媒介接触与选择。在技能层面,媒介素养不仅是使用能力,更需要强化与人工智能、沉浸式媒介的协同创新。教育体系应增设跨媒介叙事、虚拟现实创作等实践课程,引导学生从内容消费者转变为创造者,在内容生成中培养表达、整合与构建能力,实现“驾驭技术”。在伦理层面,需要加强数字人格保护与责任意识养成,推动跨平台身份管理,增强数据主权意识,在社交平台中提倡分层表达与理性讨论,避免情绪操控与标签化争议,营造健康有序的数字公共空间。

智能时代,构建人机共生的数字文明需要平衡技术发展与人文关怀,强化媒介素养教育,促进技术公平普惠。通过多方协同,共创智能时代的和谐生态,让技术真正服务于社会进步与人类福祉。