云端会客厅:新风口全球爆发,武汉早已布局

从ChatGPT到Sora,

从文心一言的全面放开

到AI“复活”亲人

……

全世界争相发力人工智能,

它的每一次迸发

都引爆了社会话题。

专家认为,

人工智能已是大国竞争胜负手,

也是发展新质生产力的重要引擎。

丰富的应用场景和数据资源

是我国发展人工智能最大的优势。

目前,

我国人工智能正与工业制造

进行深度融合,

智能制造是需要主攻的方向。

武汉人工智能计算中心与武汉超算中心并立。记者彭年 摄

人工智能作为

武汉“965”产业体系中的

六大新兴产业之一,

是引领武汉未来的

重量级核心技术与核心产业。

专家认为,

武汉有很多成熟的先进制造产业,

可以率先在优势产业链里

训练垂直行业大模型,

真正利用AI技术为产业发展赋能。

▼

武汉将在国产AI算力中

扮演重要角色

目前,武汉在算力布局上全国领先。武汉人工智能计算中心、武汉超算中心共同构成全国首个集人工智能和超算为一体的多样化云服务算力集群,其中武汉人工智能计算中心获批成为华中地区首个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。

武汉人工智能计算中心。记者周超 通讯员杨佳妮 摄

北京大学武汉人工智能研究院副院长、北京大学智能学院教授马修军认为,发展AI算力,武汉具有人工智能产业链集聚优势:

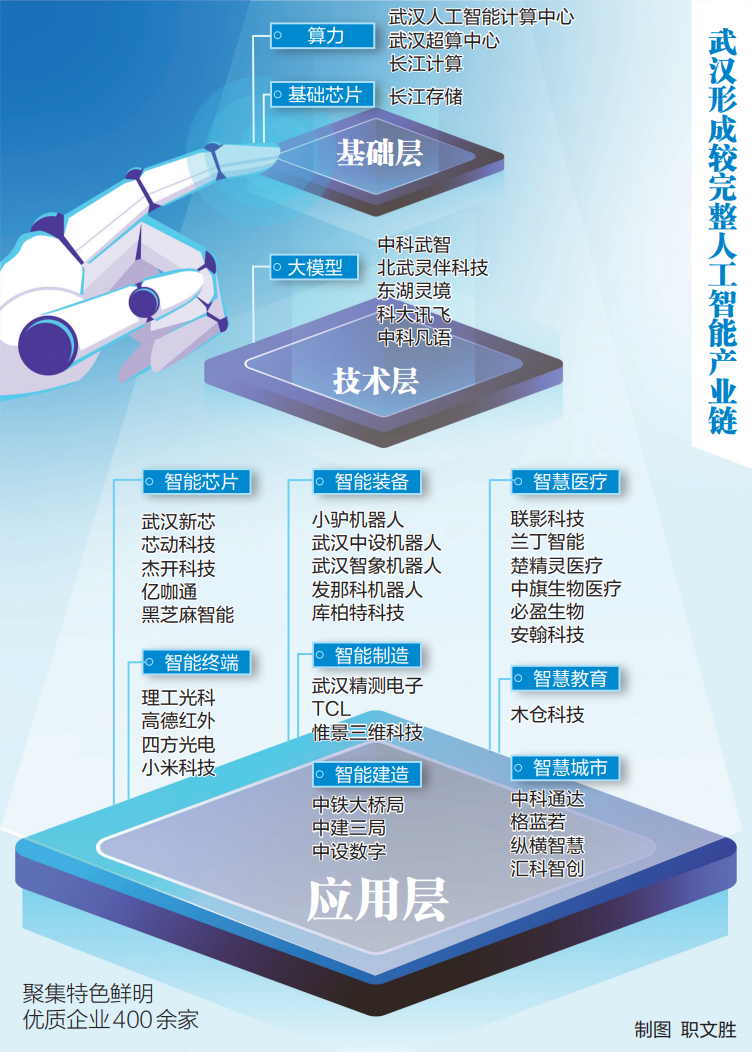

从产业链角度看,武汉已形成涵盖基础层、技术层、应用层的较为完整的人工智能产业链,聚集了科大讯飞、中科通达等特色鲜明的优质企业400余家,在智能机器人、智能网联汽车、机器视觉等领域形成了一批具有自主知识产权、国内领先的核心技术和特色产品。

具体而言,武汉长江计算、华工科技等企业能够提供一系列人工智能产业链相对完整的解决方案,武汉人工智能计算中心和超算中心能提供普惠性的算力支撑。

北京大学武汉人工智能研究院将在汉布局可量产的全球领先的存算一体AI芯片,在处理大数据和高并行度计算任务时具有显著的优势,面向不同应用场景量产不同系列芯片产品,在未来填补我国AI算力短板。

“根据相关文件,预计2025年武汉总算力规模或将超过5000P。”中国信通院教授级高级工程师、武汉市数字经济发展研究院副院长谭敏提到,国内城市人工智能的发展格局和数字经济城市的发展水平有很大的关联性,目前国内主要城市都在大力发展算力等基础设施。

武汉已构建多位一体的

人工智能发展支撑体系

发展人工智能产业,除了算力的前瞻性布局,还需要算法和数据的叠加合力。谭敏介绍:“目前武汉已构建多位一体的人工智能发展支撑体系,在人工智能领域显示出了强劲的创新策源能力。”

在算法方面,武汉人工智能研究院联合中国科学院自动化所发布“紫东太初”大模型,打造全栈国产化的通用人工智能底座。

在数据及生态方面,武汉加快打造“光芯屏端网”等万亿级产业集群,大力发展智能芯片产业,同时紧盯拓链补链强链关键环节,先后引进腾讯、旷视科技、海康威视等一批人工智能领军企业落户武汉,为发展“人工智能+”打下了良好的生态基础。

“人工智能+”行动需要复合型人才。发展新质生产力,要求“科技、人才、教育三位一体,开展有组织地科研”,马修军认为这就是武汉的长处所在。

马修军解释,武汉作为国家重要的工业基地,有很多成熟的先进制造产业,可以率先在优势产业链里面布局,选取部分工业数据丰富、智能化程度较高的产业,用高质量的工业语料训练出垂直行业的大模型,功能不限于对话、聊天、作图等。

不限于对话作图

武汉可训练垂直行业的大模型

在大模型和应用不断迭代的背景下,马修军认为,武汉人工智能产业可以差异化发展,让大模型走向垂直化、行业化和定制化,同时利用人工智能技术把原本的主导产业做得更加扎实。

马修军解释,武汉作为国家重要的工业基地,有很多成熟的先进制造产业,可以率先在优势产业链里面布局,选取部分工业数据丰富、智能化程度较高的产业,用高质量的工业语料训练出垂直行业的大模型,功能不限于对话、聊天、作图等。

为何是垂直大模型而非通用大模型?马修军解释,垂直大模型不需要千亿参数的模型,只需要百亿参数的模型,对算力和成本的要求可能比通用大模型降低百倍,而且功能上不要求万能,只需要在企业相关业务领域表现优秀。

武汉人工智能计算中心一组服务器内部结构。记者周超 摄

为什么要人工智能+?

什么是人工智能+?

人工智能怎么+?

近日,

长江日报云端会客厅邀请

北京大学武汉人工智能研究院副院长、

北京大学智能学院教授马修军,

中国信通院教授级高级工程师、

武汉市数字经济发展研究院副院长谭敏

和深圳市数字经济产业促进会

产业部部长王嘉,

围绕上述话题展开探讨。

▼

01

为什么要人工智能+?

马修军:从外部环境来说,我国正面临大国竞争关键节点。某种意义上说,人工智能和集成电路是大国竞争的胜负手。从内生需求来说,我国要发展新质生产力,人工智能是赋能各行各业的重要引擎,也是高质量发展的重要手段。

谭敏:文生视频大模型的出现不是偶然,是算力、模型、应用数据等多种综合能力孕育下的产物,是创新的体现,更是国力的体现。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,具有溢出带动性强的“头雁”效应。加快人工智能全面赋能新型工业化,对我国发展新质生产力起到决定性作用。人工智能赋能生产要素向多元化、融合化和复杂化方向发展,以生成式人工智能为代表的数字化产业正爆发式增长,越来越多面向应用场景的行业大模型不断涌现,表现出产业价值创造的“乘数倍增效应”。人工智能技术作为新质生产力的代表,极大地促进生产力发展,进而对经济发展、科技创新、国际格局等产生深远的影响,由此带来的改变,将影响到我们每一个人。

02

什么是人工智能+?

谭敏:“人工智能+”就是人工智能技术将作为最基础的能力融入各行各业和人们的日常生活之中,成为一种新质生产力,驱动人类社会的快速发展。“人工智能+”类似于“互联网+”,它要像水和电一样,渗透到工作和生活的每个角落。

未来产业是颠覆性的,需要颠覆性的技术去驱动。我国为达到2035年基本实现新型工业化的目标,需要充分发挥“人工智能+”的新引擎作用。在自主能力方面,一方面是要有核心的智能芯片,包括推理芯片、训练芯片等等,目前国内厂家如华为、寒武纪等都在为之努力;另一方面需要有大模型的支撑,目前国内有类似ChatGLM这样在世界范围内都具有竞争力的模型。国内推动“人工智能+”行动应是协作而不是竞争。人工智能需消耗的资源太大,这只能是大国之间的竞争,城市之间只能协作。

王嘉:把“人工智能”四个字拆开解读,很像一个婴儿从小学到中学、大学、研究生,再到工作的四个阶段。“人”是婴儿从慢慢长大到上小学的基础学科阶段;“工”是初高中到大学的工具型知识阶段;“智”是大学毕业后的研究生、博士阶段,开启自主创新。“能”是工作后,将前三阶段的知识转化成应用场景。每一个阶段,都有属于这个周期的颠覆技术。

“人工智能+”,就是人工智能所具有的提效、降本等综合能力要与社会中的千行百业高效深度融合,让原有行业的效率上升、成本下降,实现快速发展和迭代。总之,就是使存量产业发展得更快、更好、更低成本,从而带动形成增量产业。

03

人工智能怎么+?

王嘉:推进“人工智能+”行动,要从全国一盘棋的产业布局出发。各地应根据自身的产业特色、科技优势进行人工智能差异化产业定位。

目前我国人工智能整体仍然处于学习成长阶段,未来会不断走向纵深。需遵从客观规律,各地要走出自己的特色、走差异化定位。各地政府、研究院、投资机构等在人工智能产业生态上要实现环环相扣,基于国际、国内的最新技术路径,结合资本、产业、招商引资等形成完整的人工智能生态。

马修军:人工智能的本质是用网络对人类的知识进行压缩,通过给它一个提示,就可以生成想要的东西。各行业在应用人工智能技术的时候,希望不仅具备自然语言的知识,还有各行业模态的知识。因为每个行业都有特定的数据结构和类型。

那么针对这些行业数据,如何用网络进行压缩、表达,以及和应用场景进行结合?我国不能简单模仿国外基于大模型的技术路线,去无限堆叠网络参数的数量,而是要结合行业场景,用行业最高质量的数据确定行业的小模型、中模型。大模型承载不了的,可以用其他技术来弥补,这才达到了人工智能赋能产业的效果,这才是务实的人工智能产业路线。